Глава одиннадцатая. Шатун

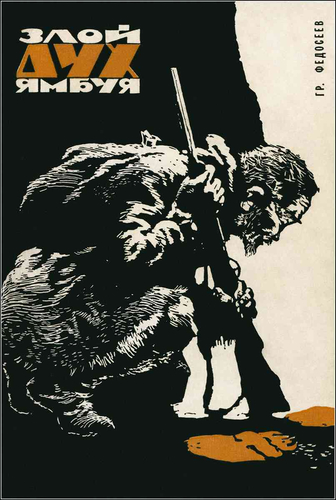

- Книга: Злой дух Ямбуя

- Автор: Григорий Федосеев

- Содержание

- Читать ранее

- Читать далее

В темноте за сквозными просветами леса в мрачном величии стоит Ямбуй. К его крутым, морщинистым склонам припал густой туман, свалившийся с рыхлых отрогов. Он синеет у обрывов, подчёркивая хмурую глубину ложбин, и своими длинными щупальцами пьёт воду из ночных болот. И точно с облегчением выныривает из облаков ослепительная луна. Она висит в зените как страж над уснувшей землей.

Откуда-то издалека доносится приглушённый лай. Это Загря! Он жив, и становится радостнее на душе. Теперь мне не страшна любая опасность. Нет, нельзя не любить наших четвероногих друзей. Что бы я делал без Загри?!

Я весь дрожу от холода. Засовываю глубоко под телогрейку скрещённые руки. Бегаю вокруг ели. Немного согреваюсь. Но стоит остановиться, как под мокрой одеждой пропадает тепло, и я снова мёрзну. Что же делать? Сходить за спичками к болоту? Нет, они наверняка размокли под дождем. Неужели никакой надежды? А что, если попробовать добыть огонь с помощью ружья?

Нахожу старый сухой пень. Разбиваю его ударом ноги. Разминаю трухлявую древесину. Нужен ещё клочок сухой ваты. Но где его взять? Разве только под мышкой телогрейки. Снимаю её, ощупываю. И на этот раз мне повезло. Вспарываю ножом телогрейку под одним рукавом, достаю клок ваты, подкладываю под размятую труху. Разряжаю патрон, оставляю немного пороха, запыживаю ватой и стреляю в землю. Пыж должен бы загореться. Но, увы! Видимо, я оставил в гильзе слишком много пороху, и вату разметало.

Неудача порождает упорство. Ещё под другим рукавом телогрейки есть сухая вата.

Сдираю с берёзы кору, тереблю её на мелкие части, затем нахожу кусок пня, сгоняю сломанным ножом тонкую стружку, смешиваю её с берестой — всё это кладу за пазуху. Расстилаю на земле телогрейку и стреляю маленьким зарядом в сухое пятно под рукавом. Вата задымилась. Кладу на дымок стружки, труху, дую долго, пока не загорается береста.

Вот он, огонь!

Переношу его на землю, подкладываю мелкого сушняка и ногами тушу телогрейку. А сам жадно глотаю горячий воздух.

Собираю дрова, разжигаю большой, жаркий костёр. Слушаю, как, разгораясь, он шумит победным пламенем.

Снимаю сапоги, мокрую одежду развешиваю вокруг костра. Заряжаю карабин. Присаживаюсь вплотную к огню. Хорошо! И жизнь хороша со всеми её перипетиями!

Прохладный ветерок доносит безмятежный шёпот ручейка, но он не нарушает всеобщего покоя лунной, чуть туманной ночи. У меня какое-то удивительно умиротворенное, спокойное состояние. Это благодаря костру. Он согревает, ласкает, отпугивает одиночество, располагает к мечтам. И я вдруг оказываюсь где-то далеко-далеко от только что пережитого, в местах, где нет опасностей, и даже забываю, зачем пришёл в этот холодный, таинственный край…

Небо прочертил огненный метеорит. Мигнувший свет на секунду раскрыл до горизонта мертвенно-бледную равнину. Луна огромная, белая, будто вылепленная из снега, плыла по небу, освещая молочной белизною заболоченное пространство нагорья. От него потянуло посвежевшим после дождя воздухом.

Но где же Загря? Его долгое отсутствие меня не на шутку тревожит. Иду босиком по мокрому от дождя ягелю к краю ельника. Прислоняюсь к сушине, прислушиваюсь. Неужели попал в лапы медведя? Припадаю ухом к земле — ни лая, ни грохота камней. Тишина, безмолвие ночное да синева кругом.

К костру возвращаюсь ещё более встревоженный. Натягиваю на себя просохшую у костра одежду. Решаю дождаться собаки, не спать. Отгораживаюсь валежиной от ветерка. Усаживаюсь поудобнее. Рядом кладу карабин — кто его знает, какие тут духи живут на Ямбуе?!

Захотелось пить. С трудом покидаю нагретое место. Осторожно, по-звериному, шагаю в темноту. Где-то ниже края ельника в камнях плещется ручей. Чего только не нашепчет горный ручей! Каких только звуков не услышишь! То он звенит стеклянным боем по камням, то нежными струями врывается в ночную темноту, заливается бубенцами... сильнее... тише... Не наслушаться. Забываешь про всё и невольно думаешь: как щедра и ласкова к нам жизнь!

Припадаю грудью к мокрому камню, пью прямо из буруна, процеживая холодную воду сквозь сжатые губы. Зачерпываю ещё кружкой, хочу идти, но что это? Далеко на севере грохнул, как в пустую бочку, выстрел. Кто бы это мог быть? Неужели Елизар? Он мог услышать мою стрельбу в западне и даёт о себе знать. Да, да, это Елизар! Это он блуждает где-то по равнине. Завтра мы его найдём.

Обрадованный возвращаюсь к костру.

Пытаюсь уяснить себе, откуда взялся такой свирепый зверь. Ведь у медведя очень сильно развит инстинкт страха перед человеком, панический страх. Мои многочисленные встречи в течение нескольких десятков лет с хозяином тайги убедили меня в этом. Медведь не мог ошибиться, принять меня за четвероногого зверя. Чутьё его никогда не подводит. Тогда чем же объяснить его поведение?

Всё это более чем странно и загадочно. Я, пожалуй, назвал бы сумасшедшим того, кто рассказал бы мне ночную историю нападения медведя на человека в ловушке. Неужели я всю жизнь ошибался, считая медведя трусом? Нет! Даже теперь, после такого случая я остаюсь при своём убеждении. Просто это какой-то исключительный случай, и надо в нём разобраться.

У медведя в тайге нет врагов, кроме человека. Обитатели леса давно признали его за самого сильного. Ещё бы! У него на вооружении такая клыкастая пасть, такие когти, что никому неохота испытывать их на себе. Его приземистость, я имею в виду короткие ноги, и кажущаяся неуклюжесть не мешают ему быть ловким и быстрым в нападении.

В местах, где его не беспокоят люди, он действительно владыка лесов. Ни один зверь не рискнёт пойти его тропою, приблизиться к нему и оказать сопротивление, попав в его могучие лапы. А его запах, кстати сказать отвратительный, способен парализовать любого противника.

Среди таёжных зверей медведица считается самой свирепой матерью. От кого же ей приходится защищать своих малышей? Как ни странно, злейшие враги потомства косолапых — взрослые медведи — самцы. Видимо, природа, создавая такого сильного, злобного и всеядного зверя, побоялась, что он очень расплодится и произведёт опустошение среди животного мира, вот и наградила его, казалось бы, нелепым пристрастием пожирать своё потомство.

Защищая малышей, медведица бесстрашно вступает в поединок. Схватка медведей — чудовищное зрелище. Заканчивается она обычно гибелью одного из дерущихся, чаще самки.

А что будет с медведицей, если она, прибежав на помощь малышам, увидит человека? Казалось бы, и тут это бесстрашное существо должно было остаться верным себе. Но этого никогда не бывает. Медведица постарается незаметно скрыться с глаз. Она не уйдёт далеко от детей, но и не осмелится нападать. Страх перед человеком парализует даже материнский инстинкт.

Что же тогда заставило этого медведя напасть на человека? У него ведь было совершенно откровенное намерение поужинать мною. Может быть, это пещерный медведь, более свирепый хищник, сохранившийся на Ямбуе с древнейших времён?

Опять устраиваюсь у огня. Достаю из кармана недоеденный вечером кусок лепёшки, поджариваю его на углях, откусываю маленькие дольки. Как это чертовски вкусно! А ведь стоит жить, если даже сухая корка хлеба кажется деликатесом! В ней скрыта чудодейственная сила жизни.

Продолжаю размышлять, сидя у костра. Нет, Елизар не мог попасть на равнину, иначе я увидел бы его след. Кто же стрелял? Или это обман слуха? Возможно, я слышал треск падающего дерева.

И тут опять возникает передо мною озлобленный Илья, брошенные им на явную смерть в прошлом году люди...

Я, кажется, начинаю склоняться к мнению Павла, что он убил Елизара. Но куда же девались остальные пропавшие люди?

Дождаться бы Загрю, что-то долго не слышно его лая. А что, если этот медведь — шатун, и, разделавшись с собакой, он заявится сюда? Успею ли я разрядить в него ружье? Эта мысль потрясает меня, как открытие.

Действительно, как же это я ещё в ловушке не догадался, что это шатун!

Два года назад осенью не вышло из тайги подразделение геодезистов. Спускаясь на лодках по реке Угояну, они запоздали, и их захватила шуга. Плыть было опасно, пришлось оборвать путь, выгрузиться на берег. У людей не было ни зимнего снаряжения, ни продовольствия. Они вынуждены были ждать помощи, не имея возможности сообщить в штаб о своём бедственном положении.

Когда же легла зима и стало ясно, что группа геодезистов где-то застряла, организовали поиски на самолёте. Скоро потерпевших обнаружили на устье речки Уня, сбросили им всё необходимое и обещали прислать нарты.

В это время я с проводником стариком Улукитканом возвращался по зимнему пути в жилые места, и мы случайно оказались недалеко от этой группы геодезистов. Решили заехать. Мы свернули с пути и на второй день вечером уже подъезжали к устью Уня. Оставалось всего километров пять, когда Улукиткан неожиданно остановил упряжку, отказался ехать дальше.

— На устье Уня всегда волки живут, можно оленя потерять, к ночи туда не пойду, — категорически заявил старик.

Уговорить его не удалось. Я помог ему поставить палатку, заготовить на ночь дров и пешком ушёл к своим.

Помню, вечер был мягкий. До заката оставалось часа два. Легко шагаю по льду замерзшего Угояна. Река петлями вьётся по равнине. За очередным поворотом показался конусообразный шалаш, сооружённый из длинных жердей, накрытый толстым слоем еловых веток и закованный в ледяной панцирь от основания метра на два. Топкая струйка дыма убегала от шалаша в вечернюю синеву.

Возле шалаша стоял техник Смелов с банным веником и немилосердно хлестал по спине своего друга, инженера Узданова, изрядно обдавая его горячей мыльной водой.

— С легким паром! — крикнул я, незаметно подойдя к ним.

— Ты откуда взялся?! — радостно крикнул Узданов, и мы обнялись.

— Не хотите ли искупаться? Воды горячей хватит.

Ну разве откажешься!

Через час все жители этой стоянки собрались в шалаше. Внутренность его напоминала нечто среднее между ледяной избушкой и чумом. В нём было очень тепло. Обогревался оп небольшим костром, разложенным посредине.

Жили геодезисты, кажется, не плохо. Меня угостили отварной сохатиной губою, по цвету напоминающей сливочное масло, по вкусу — лучшего я ничего не едал, и жареным рябчиком с кислой брусничной подливой — тоже великолепная приправа...

Я был голоден и всё поглощал с жадностью, не обращая больше ни на что внимания.

В этот момент с паническим визгом в шалаш ворвалась собака. Люди схватили ружья и, выскочив из шалаша, подняли беспорядочную стрельбу, кричали, свистели...

— Медведь,— сказал Узданов, вернувшись в шалаш.— Два дня назад Бобку утащил, теперь добирается до Зорьки. Какой-то чумной зверь: ни крика, ни стрельбы не боится.

Я вышел из шалаша. Была ночь, тихая, темная. Звёзды чуть- чуть светились в бездонном пространстве. До слуха долетело ворчанье, потом послышался хруст снега под тяжелыми лапами зверя. Ленивой поступью медведь отходил к лесу.

— Ишь, шельма, ворчит, неохота без добычи уходить,— сказал рабочий и добавил: — Видно, Бобка вкусный был. Понравился.

Когда шаги смолкли, все вернулись в шалаш.

— Удивительный зверь,— заговорил техник Смелов.— Давно уже зима, холодище стоит, все медведи в берлогах, а его нелёгкая носит по тайге, да ещё шкодит. Жалко Бобика...

И он подробно рассказал о гибели всеми любимого Бобика. Удирая от медведя, собака была схвачена им у самого входа в шалаш. На визг Бобика выскочили люди, но зверь не расстался с добычей, утащил и съел недалеко от стоянки. А всю прошлую ночь медведь пролежал у входа в шалаш. Тепло ли приманило его, или он, не решаясь ворваться внутрь, поджидал добычу снаружи,— трудно сказать. По какой-то случайности обошлось без жертв.

Странными казались эти прогулки медведя в зимнее время. Ягоды, корешки трав, орехи — всё, чем он обычно питался осенью, погребено под снегом. Поймать же птицу у него не хватает сноровки, и зверька ему на снегу не скрасть. Почему же он не ложится в берлогу? Чего ждёт он, шатаясь но тайге?

Утром приехал Улукиткан. Он отпустил на корм оленей, вошёл в шалаш. Его как старого друга усадили к печке, угощали мясом и рыбой.

— Тут близко плохой медведь живёт,— сказал он, принимая от Смелова кружку чая.— На зиму в берлогу не залез.

— Что значит — плохой? — спросил я.

— Такой медведь всё равно что человек, который выпил много спирту, туда-сюда ходи, а голова не работает. И шибко злой он.

— Шатун,— подсказал кто-то.

— Да, да, шатун. Дела нет, а шатается. Такой медведь людей не боится, кушает. Убивать его надо.

Старик допил чай, достал нож и принялся за мясо.

— Однако, он утащил вашу серую собачонку. Имя её начинается такой буква.— И старик начертил на снегу заглавную букву «Б».

— Как ты узнал? — воскликнули все в один голос.

— Утром тут близко вчерашний след медведя видел, немного ходил по нему — помёт нашёл, в нём серый шерсть и такой маленький штучка нашёл...— Он достал из-за пазухи жетон от ошейника, на котором было выбито точками «Бобик».

Улукиткан удивил нас своей наблюдательностью. Когда же ему рассказали о проделках медведя, о том, что зверь бродит вокруг шалаша, старик забеспокоился.

— Я сказал, убивать надо, он людей станет таскать. Завтра пойду искать его, сам убивать буду.

— А ты не скажешь, почему этот зверь не боится человека? — спросил я старика, когда он, покончив с мясом, снова принялся за чай.

— Он худой или раненый, не успел набрать сколько надо сала, теперь не догадается сделать берлогу, шатается туда-сюда, как дурной, куда не надо лезет, пока не пропадёт. Понимаешь? Такой медведь шибко опасный, никого не боится, человека не знает, в палатку придёт — все равно что бешеный.

Слова старика были серьёзным предупреждением. На ночь пришлось у шалаша развести костёр и выставить дежурных. Дважды сквозь сон я слышал стрельбу, но ночью подстрелить шатуна не удалось.

Утром Улукиткан, взяв свою старенькую бердану, пошёл по следу шатуна, но скоро вернулся.

— Зверь далёко пошёл. Я думаю, надо олень запрягать и догонять его.

— Поедем вместе.

Через час мы с ним на двух нартах, захватив палатку, печку, спальные мешки, гнали оленей по медвежьему следу.

День был солнечный, мягкий. Упряжки неслись легко по снежной белизне недавно выпавшего снега. Пакет — так звали собаку Улукиткана, с одним стоячим и другим опущенным ухом, бежал привязанным к моей нарте.

Зверь, перейдя Угоян, ушёл редколесьем на юго-запад. Ни разу не остановился, не свернул с направления; пересекал яры, отроги, лесные завалы, печатал следы так прямо, будто по шнуру шёл к намеченной цели. Нам же всё время приходилось объезжать препятствия — не всюду, где шёл шатун, можно было пробраться на нартах.

Беспредельную снежную гладь то здесь, то там нарушали ночные следы горностая, пучки перьев разорванных хищниками птиц, жировки сохатых. Или под старыми лиственницами снег был усыпан шелухой от шишек — следы утренней кормёжки белок. Звуков почти никаких, разве прокричит вспугнутый нашим появлением пёстрый дятел или вслед нам цокнет синичка. Вот и всё.

Старик, поторапливая оленей, изредка шевелил поводным ремнём. Медведь шёл хлестко, нигде не задержался, точно с каким-то важным поручением.

Во второй половине дня след медведя привёл нас в глубокий распадок, заросший ельником. Улукиткан остановил упряжку, отвязал Пакета, но не отпустил и, зарядив бердану, ушёл на лыжах вперёд.

Медведь так и не изменил направления, только в вершине распадка он вдруг круто свернул влево и затерялся в густом ельнике, росшем по склону отрога.

— Ты тут дожидайся, а я кругом ходить буду,— сказал старик, быстро скатился в ложок, нырнул в чащу и показался уже высоко на краю ельника.

Огненный диск солнца низко склонился к горизонту. Все присмирело, стихло. Дожидаясь Улукиткана, я наслаждался белым безмолвием. Но вдруг послышался торопливый шорох лыж. Я оглянулся. Это старик спускался. По поведению Пакета я уже догадался, что медведь где-то близко,— собака нервничала, то и дело поворачивала морду в сторону ельника.

— Тут,— сказал старик, подбегая ко мне.— Нужно скоро ходить, а то уйдёт другое место.

Я схватил карабин и, став на лыжи, быстро зашагал следом за стариком. Идущий на сворке Пакет стал горячиться, начал визжать, и Улукиткан отпустил собаку. Только её и видели...

А вскоре послышались лай, рёв, треск. Взвихрился снег, и из-за колоды вздыбил огромный медведь. Он было бросился за Пакетом, но вдруг круто повернул под гору, черной глыбой пошёл на нас. Стоявший впереди меня Улукиткан вскинул бердану. Зверь быстро надвигался на него, оставались последние метры, а старик всё ещё целился...

Выстрел!

Нас накрыло облако густого дыма, но я всё же успел пустить в зверя вторую пулю.

Медведь осел, ткнулся мордой в снег, перекинулся через голову и подкатился к ногам эвенка. Тот невольно отступил на шаг, и его смуглое лицо побледнело.

Пока Пакет тешился над мёртвым зверем, Улукиткан поднялся к тому месту, откуда появился медведь. Он хотел узнать, зачем шёл сюда шатун. На его окрик пошел туда и я. Мы увидели ужасное зрелище: весь снег вокруг был взбит и залит кровью, всюду валялись клочья шерсти, кустарник изломан. Несколько в стороне лежала небольшая туша задранного медведя, засыпанного снегом.

— Теперь понимаю,— показал Улукиткан рукою на берлогу, вырытую под корнями упавшей ели.— Шатун от Уня прямо сюда ходил другого медведя кушать. Он знал, что тут свежий берлога.

Мы не могли уйти, не разобравшись в лесной трагедии. Хорошо, что со мною был Улукиткан и рассказал о повадках медведей-шатунов. Причины этой схватки для меня были тогда слишком загадочными.

Для того чтобы перезимовать в берлоге, зверю нужно накопить за лето много жиру. Жир нужен для обогревания и для питания во время спячки. А что же станется с медведем, если он не накопит до зимы достаточно жира? Тогда у медведя не пробудится инстинкт, он не заляжет в берлогу и не впадёт в состояние спячки. Он будет бродить по заснеженной тайге, бесстрашно нападать даже на человека, забираться в жилища. И бывает особенно жесток и беспощаден при встрече со своими сородичами.

Меня удивило, что от устья Уня до берлоги, находившейся километрах в пятнадцати от реки, шатун прошёл напрямик, как по вехам.

— Каждый зверь,— объяснил старик,— всё равно медведь, олень или сохатый, один раз увидит корм, брод через речку или проход в горах, потом через много-много лет издалека, совсем из другого места, прямо придёт туда, как будто на запах, никогда не ошибётся. Человек так ходить не может, только зверь. Однако, шатун знал этот берлог, пришёл, вытащил хозяина, убил, а сам не лег, не догадался. Так бы и ходил по снегу, пока не сдох...

Всё это я вспомнил, сидя у костра. Спать расхотелось. Я встал, вышел на край ельника. Тишина, только шёпот гусиный на болоте, да месяц стоит в серовато-зелёном небе. Время от времени доносятся какие-то странные звуки, точно кто-то тайком играет на флейте. Звуки струятся, звенят, заканчиваются нежной трелью. Но через минуту воскресают вновь. Я впервые слышу эти звуки. Какой-то не здешний ночной пернатый певец решил дать концерт в чужой, незнакомой ему стране...

Продрогший возвращаюсь к костру. Подбрасываю побольше дров. Глотаю горячую воду. И опять думаю о медведе. Значит, шатуны бывают не только в начале зимы, бывают и осенью? Иначе ничем не объяснишь нападение медведя на избушку.

Ко всем неприятностям на Ямбуе ещё прибавляется и шатун. Да куда смелее и яростнее того, которого мы убили с Улукитканом.

Тихо тлеют головёшки. От непомерной усталости клонит ко сну. Нет, только не уснуть — это смертельно опасно. Вскакиваю. Бегу к ручью, освежаю лицо холодной водой. Но стоит присесть к огню, как снова тепло предательски начинает уводить меня в какой-то иной мир, где нет опасности...

Кажется, будто я балансирую на канате и вот-вот провалюсь в пустоту. Сам себя ругаю за безволие, пугаю внезапным возвращением медведя, но...

В душе рождается неодолимое желание скорее бежать отсюда. Я уже готов это сделать. А Загря? Ведь это он увёл от меня медведя, и разве я могу уйти без него?!

Сходил за водою. Опять началась борьба с наседающим сном. Нервы уже не повинуются мне. Как-то сразу страх отступил, окружающий мир подобрел, и я не заметил, как потух костёр, как переместились звёзды.

Близкий лай собаки, словно грозовой удар, поднял меня на ноги. Я щёлкнул затвором, и этот привычный звук как бы и меня самого привёл в боевую готовность. Из лесного мрака прорезались два угрожающих зелёных огонька. Цвет их мгновенно перешёл в фиолетовый, затем в фосфорический. Стою, жду, когда зверь пошевелится, чтобы определить во мраке контур его туловища. А немигающий свет так и застыл впаянным в темноту.

Присматриваюсь внимательнее…

— Фу ты, дьявол, это же не зверь! — вырывается у меня.

Подхожу ближе. Поднимаю с земли пучок влажного мха, видимо вырванного медведем при схватке с Загрей. На его тёмном фоне два светящихся червячка. Их-то я и принял за глаза шатуна.

А ветер по-звериному ревёт в соседнем перелеске, полощет надо мною тёмные вершины деревьев.

Где-то в стланике глухо тявкает Загря. Надо бы бежать на помощь, рассчитаться с шатуном, да где взять силы! Стою в раздумье. Страх перед медведем ещё не отпускает меня.

Густеет синева предрассветного неба. Вот нерешительно, робко щелкнула птичка, помолчала, щёлкнула смелее, громче.

— Спасибо тебе, милая синичка, за утро!

Ночь сходит с вершин Ямбуя. Посветлело в ельнике. Прислушиваюсь к сонному лепету осины, к звукам рождающегося в лесной тишине рассвета. Ещё долго, неуловимо, как призрак, бродит по темным закоулкам ельника тревога. А небо всё больше синеет, и прежде чем погаснуть, ярче пламенеют звёзды.

На равнине ветерок уже сеет беспокойство. Тронутый им туман поднимается высоко над болотами и легким облачком, точно парусник, стремительно несётся навстречу восходу. Там, у края земли, облачко вспыхивает синеватым светом, поджигает небо и пропадает в холодном рассвете. Тьма медленно рассеивается. Уходит сумрак из ложков. На небе гаснут ночные капли слёз. Приветствуя утро, кричит чибис.

Природа, измученная вчерашним ураганом, не в силах пробудиться. Трава не может подняться, ягель прибит к земле, деревья пожухли. На склонах Ямбуя белыми пятнами, точно пластырь на ранах, лежит не растаявший за ночь град.

И вдруг грохот камней. Что это?

Из-за отрога к озеру выбегает несколько сокжоев — самок с телятами. Их гонит рогатый бык. У края воды все разом, точно наткнувшись на стену, останавливаются, поворачивают головы к ельнику.

Они увидели дымок костра. Крутят головами, нюхают воздух, пытаясь определить, насколько опасен синий, уплывающий в небо дымок.

Какое великолепное зрелище — встревоженные звери!

Сокжои не шевельнутся, точно окаменели. Среди пугливых маленьких самок один крупный самец. Он кажется богатырем. Узнаю вчерашнего быка.

Он бросил на ельник угрожающий взгляд, отрывисто рявкнул, потряс своими рожищами, и все звери мгновенно рванулись вперёд, перемахнули промоину и по троелистовому болоту исчезли в мглистой равнине.

Утро рассеивает всё: и страх, и усталость, и волнения. Возвращаются мысли о Елизаре. Никакого просвета, куда идти и где его искать?

Сквозь зелёную чащу крон пробились первые лучи только что поднявшегося солнца и осветили рухнувшую ловушку. Она лежит раздавленной жабой на притоптанной медвежьими лапами земле и живо напоминает мне кошмары ночи.

Небо хмурится. Здесь, в северном крае, ненастье — частый гость. Теперь же осень, можно ожидать дождливых дней с туманами, которые надолго приходят сюда в это время с Охотского моря. А то и выпадает снег. Вот тогда нам уже не найти пропавших людей.

Павел, наверно, обеспокоен моим отсутствием, чего доброго сообщит в штаб и о моём исчезновении…